試楽の続きです。

第一組も本町通りに整列しました。

夕御饌祭が終わった、祭事委員より各町祭事長へ齋火が渡されます。

その火をいただいて、祭車にも点灯します。

と、その前に宿の前に羽衣祭車が停まっていたので、見学しました。

大正9年、佐藤新六により造られた祭車。

(先代祭車(東舩馬町祭車)は富田西町にて現存)

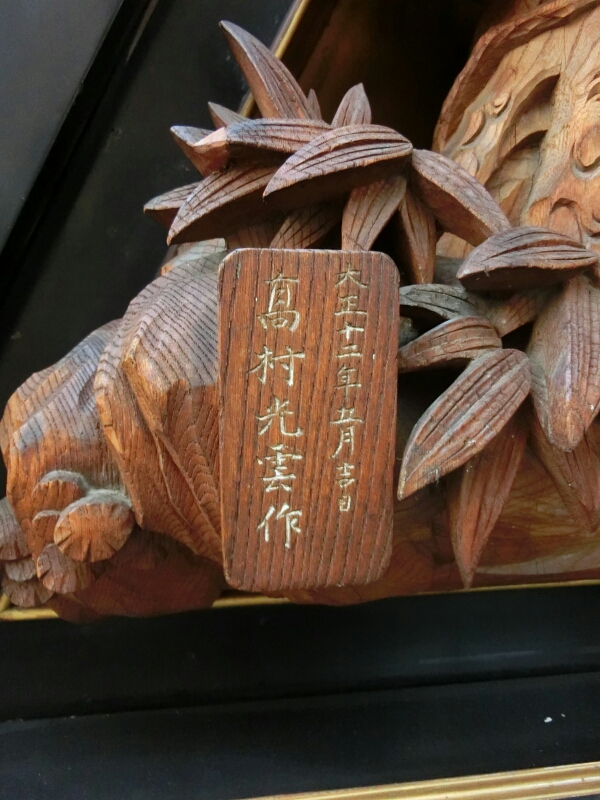

彫刻は、老猿などの作品で有名な高村光雲が大正12年に彫ったものです。

三角は松に羽衣。

持送は桜に鳩、

榊に神鶏。

水引欄間は山桜に駒鳥。

縁場蹴込は河骨に鴛鴦。

太鼓掛は鳳凰。

この形(Rの角度)が私はとても好きです!

町旗は旧名である羽衣連のもの。

天幕は本天幕の羽衣天女です。

水引幕、胴幕も本楽用を用いています。

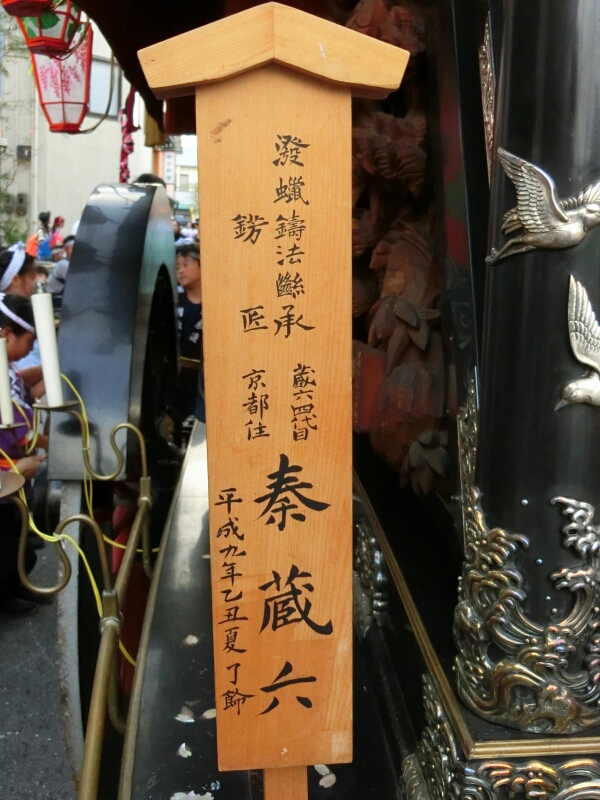

錺金具は、二代秦蔵六の作でしたが、戦時中の金具供出により大半を失い、昭和33年、同63年、平成9年に三代秦蔵六と四代秦蔵六により再び製作されました。

多くの錺金具は銀製で、一部にプラチナが使われている豪華さ!

塗りは大正14年、山本翆松により施されたものですが、90年ほど時を経ているので漆も限界に達しています。

羽衣祭車で子供の頃から好きなのは、この照明

他の祭車には付いていない装飾が、子供ながらも気になっていました。

さて第一組の祭車は、曳き出しです

されど、青年会の宴会は続きます

第二組も青銅鳥居下に三台揃いました。

江戸町祭車は、八間通りで叩いています♪

【お願い】

このblogを読まれる都度、下記のバナー(広告ではありません)にクリックしていただけませんか?

皆様の応援がランキングに反映されます。

私の見学に向かう原動力ともなりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします!

↓↓↓

にほんブログ村

にほんブログ村

コメント